やることが多すぎて詰む問題と対処法:小規模ゲーム開発の心得

1. はじめに

個人開発の現実と理想のギャップ

ゲーム開発を始めるとき、多くの人が夢や理想に燃えています。「世界観を自由に作れる」「売れたらインディーゲーム界の星になれる」など、モチベーションは最初にMAXを迎えるもの。しかし、その熱意の裏には大きな落とし穴があるんです。理想ばかりが先行し、実際に手を動かし始めると「やることが多すぎて詰む」状態に直面します。

一人でゲームを作るというのは、企画・デザイン・プログラミング・音楽・UI・バグ修正・リリース対応など、あらゆる工程を一人でこなさなければならないということ。チーム開発なら分担できる作業が、個人開発では全て自分の肩に乗ってくるんです。

このギャップが、開発者の心を徐々にすり減らし、「やっぱり無理かも…」という諦めの気持ちにつながっていきます。

なぜ「詰む」のか?問題の本質

「詰む」という言葉は、将棋やチェスのように“手詰まり”を意味しますが、開発の世界でも同じような状況が起こります。「どこから手をつければいいか分からない」「終わりが見えない」「バグが多すぎて嫌になる」など、思考が停止してしまうような精神的・実務的な限界が訪れる瞬間です。

この問題の本質は、“リソース(時間・体力・集中力)”の管理と、“見通し”の甘さにあります。計画を立てずに情熱だけで突っ走ると、いつの間にか迷子になっている。そしてそれに気づいたときには、プロジェクトが山積みタスクに埋もれてしまっているのです。

2. 詰む原因を徹底分析

やることリストが膨張しがち

ゲーム開発において最大の敵は、“やることの多さ”ではなく、“やることが見えなくなること”です。最初に「このくらいなら1ヶ月で終わるだろう」と軽く考えていたタスクが、実際に着手してみると次々と新たなタスクを生み出します。

例えば、「ステージを一つ作る」だけでも、その中にはマップ設計、敵配置、ギミック設定、バランス調整、エフェクト追加、サウンド配置…と、無数の小さな作業が含まれています。これが積み重なると、「一体自分は何をしているんだっけ?」と混乱してくるのです。

結果として、TODOリストが際限なく肥大化し、処理しきれなくなる。すると、優先順位を見失い、気力も削られ、「詰む」状態に突入します。

時間とエネルギーの過信

個人開発者の多くは、本業や学業と並行して作業をしています。にもかかわらず「毎日3時間は開発に充てられる」とか「週末にまとめてやればOK」と、自分の時間とエネルギーを過信してしまいがちです。

でも実際は、残業があったり、友人との予定が入ったり、想定外のトラブルに巻き込まれたりして、開発時間はどんどん削られていきます。さらに、疲労やモチベ低下で“開発したくない日”も当然出てくる。

このように、“計画通りに進まない現実”に直面したとき、「予定が狂った=失敗した」と思い込み、自分を責めてしまいがち。その繰り返しが、開発のモチベーションをじわじわと奪っていきます。

「完成」への幻想とプレッシャー

「完成したゲームを公開して、誰かにプレイしてもらう」——これは個人開発者にとって最大のモチベーションであり、同時に最大のプレッシャーでもあります。

完成を目指す過程で、「これは世に出すべきクオリティなのか?」「もっと良くしないと評価されないのでは?」と、自分の理想との戦いが始まります。そして、修正に次ぐ修正で、いつまでも“完成しないループ”に陥るのです。

この「終わりが見えない」という不安感が、心理的負担となり、やがて手が止まってしまう——これも“詰む”典型的なパターンの一つです。

3. 小規模開発に必要なマインドセット

完璧主義を手放す勇気

まず一番に大切なのは、“完璧主義”を手放すことです。多くの個人開発者は「中途半端なものは出せない」と思ってしまいます。ですが、完成しないゲームは誰にも届かない。逆に言えば、多少荒削りでもリリースすれば、フィードバックを得て改善することができる。

有名な言葉で「Done is better than perfect(完璧より完了)」というものがあります。これはまさに個人開発における黄金ルールです。

完璧を求めて手が止まるよりも、“今の自分で作れる最大限”を目指して、まず一歩ずつ進めることが何よりも重要。ゲームは“完成させること”こそが、成長の第一歩なのです。

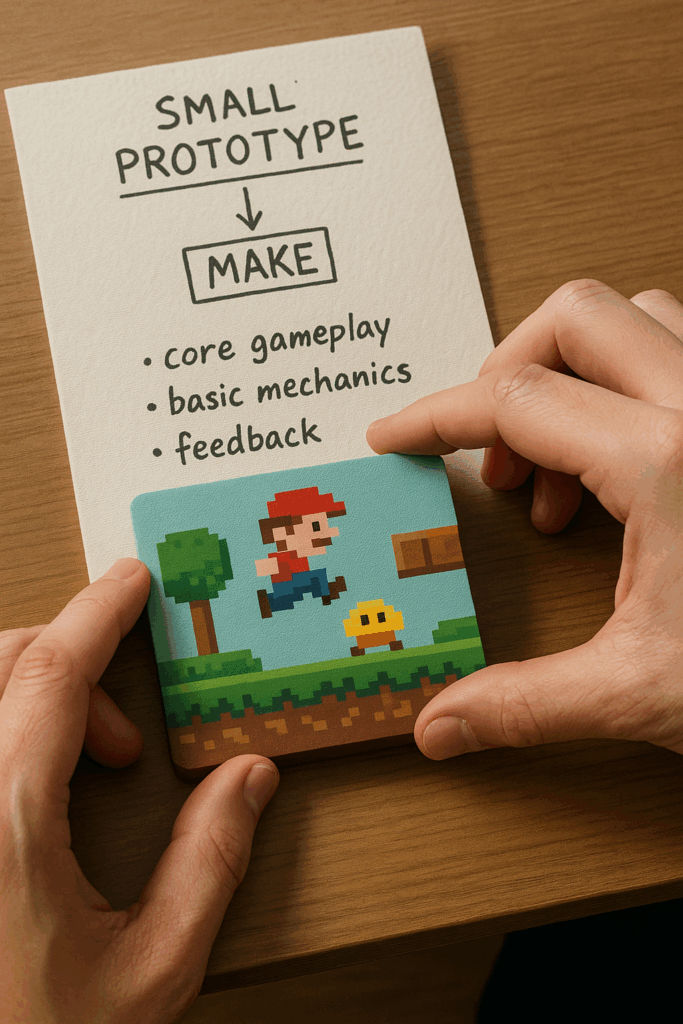

小さく作って早く回す原則

もう一つの重要なマインドセットが、「小さく作って早く回す(Lean開発)」という考え方。これは、最初から全機能を盛り込んで大作を作るのではなく、“小さなコア体験”を素早く形にして、実際に動くものを触りながら開発を進めるというスタイルです。

例えば、「ジャンプして敵を倒す」という基本動作だけをまず作ってみる。そこでしっかり遊びの気持ちよさを確かめてから、次の要素を加える。このサイクルを繰り返せば、ゲームとしての“軸”がぶれず、開発中も常に手応えを感じることができます。

4. 実践的タスク管理術

タスクの分類と優先順位付け

「詰む」最大の原因のひとつは、タスクの見通しが立っていないこと。これを解決するには、“タスクを見える化”し、“並べ替える”ことが必須です。まずは全タスクを洗い出して、以下の4分類に分けましょう:

- 緊急かつ重要(最優先で対応)

- 緊急ではないが重要(計画的に進める)

- 緊急だが重要でない(削減や委任検討)

- 緊急でも重要でもない(後回しor削除)

そして、常に「今やるべきことは何か?」を明確にしておくことで、迷いなく手を動かすことができるようになります。

ツール活用術(Notion, Trello, GitHub Projectsなど)

現代の開発者にとって、タスク管理ツールは欠かせません。中でもおすすめなのが以下の3つ:

- Notion:ドキュメント・データベース・カンバンボードを自由に組み合わせられる万能型

- Trello:ドラッグ&ドロップで直感的にタスク管理できるカンバン式ツール

- GitHub Projects:コード管理と連動できるので、エンジニア寄りの人に最適

それぞれのツールには得意不得意がありますが、大切なのは“自分に合った運用”を見つけること。習慣化すれば、驚くほど開発がスムーズになります。

5. モチベーションの維持法

定期的な成果確認

モチベーションが下がる最大の要因は、「自分が進んでいない」と感じることです。これを防ぐためには、1週間ごと・1ヶ月ごとに、自分の進捗を“見える化”する習慣が効果的です。

例えば、「1週間で3つのUIを実装した」「敵キャラのアニメーションが完成した」など、小さな達成でもOK。目に見える成果を記録することで、「ちゃんと前に進んでいる」という実感が得られ、次の一歩への原動力になります。

また、月に一度くらいは自分にご褒美を用意するのもおすすめです。「ここまで頑張った自分を労おう」という気持ちは、次のモチベーションの種になります。

6. SNS活用によるアウトプット習慣

開発記録を「見せる」ことで得られるモチベーション

一人でゲームを作っていると、どうしても孤独になりがちです。「誰にも見られていない」「何の反応もない」状態が続くと、やる気がどんどん萎えてしまいます。そんなときに役立つのがSNSです。X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、Mastodon、Pixivなど、どんな形でもいいので自分の制作過程をアウトプットしていくと、自然と開発の“流れ”ができます。

小さな進捗でも「今日こんなUI作った!」「新しい敵キャラを追加しました!」と投稿すれば、リアクションがもらえたり、フォロワーが増えたり、コメントでフィードバックをもらえたりします。これらは開発を続けるうえでの強力なモチベーションになります。

習慣化のコツ:毎日1投稿 or 週1の定例報告

「毎日投稿するのは大変そう…」と思う人もいるかもしれませんが、ポイントは“完璧を目指さない”ことです。スクリーンショット1枚だけでも、短いテキストだけでもOK。重要なのは、「進捗を公開すること」を自分のルーティンに組み込むことです。

SNS投稿をタスクの一部にすれば、アウトプットするために進めようという気持ちが働くようになります。もし毎日は難しいなら、「毎週日曜に進捗まとめを投稿する」など、定例ルールを決めるのも良い手です。

7. スケジュールの立て方:現実ベースで考える

見積もりは“3倍ルール”が基本

開発スケジュールを立てるとき、多くの人が「これなら2週間でいける」と思いがち。でも、実際にはその3倍はかかると考えておいた方がいいです。これは「開発の遅れは想定通り進まないことが前提」という現実に基づいた鉄則。仕事や勉強、人間関係など、日々の生活で発生する“予期せぬ出来事”が確実に開発を妨げてきます。

だからこそ、最初の見積もりに「バッファ」を入れて計画することがとても大切です。「早めに完成したらラッキー」くらいの気持ちでいると、遅れが出ても焦らず、冷静に対応できます。

スケジュールは“逆算”と“分解”がカギ

目標が「3ヶ月後に体験版を出す」なら、そのゴールから逆算してタスクを分解していくのが理想的。例えば以下のように考えます:

- 体験版の構成(1ステージ+1ボス)

- 必要な機能(移動、攻撃、HPシステム、セーブ)

- UIとチュートリアルの作成

- バグ修正と最終調整

このように大まかな柱を立てたら、それぞれをさらに細分化し、1週間単位で「どこまでやるか」を決めておく。すると、“今日はこれをやればOK”という明確な指針ができて、迷いが減ります。

8. 継続できる開発環境の整備

作業スペースは「自分が集中できる空間」に

地味だけど効果的なのが、開発に集中できる“物理的な環境”の見直しです。椅子が合っていない、部屋が散らかっている、音が気になる…そんな些細なことでも、開発意欲は削られていきます。

理想は、自分だけの「開発ゾーン」を作ること。パソコン周りを整えて、必要なものだけを置く。照明やBGMを自分好みに調整する。定位置で開発を始めるだけで、“やるぞ”というスイッチが入りやすくなります。

ツールやテンプレートを活用して効率化

開発効率を上げるためには、無駄な繰り返し作業を減らすのも重要。たとえばUnityなら、よく使うスクリプトをテンプレ化しておく、アセットストアで使える素材を集めておく、などの準備をしておくだけでも、毎日の作業スピードが格段に上がります。

小さな工夫を積み重ねることで、長期的な継続が可能になります。

9. 途中で投げ出さないための「逃げ道」設計

方向転換や一時停止は“負け”じゃない

長く開発を続けていると、「もうこのゲーム作りたくない…」と思ってしまう瞬間があります。そんなとき大事なのは、“自分を責めない”ことです。

モチベーションが落ちたときは、思い切って別の小さなプロジェクトに取り組んでみるのもアリ。別ジャンルのゲームをプレイする、ゲーム開発以外の趣味に触れる、など“逃げ道”を意識的に作ることで、開発との距離感を調整できます。

プロジェクトの縮小・簡略化もひとつの手段

「このままでは完成しない」と思ったとき、ゲームのスケールダウンを検討するのも有効です。ステージ数を減らす、複雑な機能をカットする、など柔軟に調整すれば、モチベーションの回復につながることもあります。

“やりきる”ことを重視するなら、“やりきれる形に変える”のも戦略のひとつなんです。

10. 小規模開発の強みを最大限に活かす

制限こそが創造力を生む土壌

大規模なチームにはない“自由さ”と“スピード感”は、個人開発者の最大の武器。何かを実装するのに許可も相談も不要、自分が決めればすぐに反映できます。

リソースが限られているからこそ、「何を捨てて、何を活かすか」の取捨選択能力が磨かれる。その過程で自然と“ゲームの芯”が研ぎ澄まされ、個性的な作品が生まれるのです。

少人数開発が求められる時代の波に乗る

今は、大作よりも“短時間で体験できる面白いゲーム”が評価される時代。Steamやitch.ioなど、個人が世界中にリリースできる環境も整ってきています。小さく作って反応をもらい、そこからスケールアップしていく——このスタイルこそが、現代インディーゲーム開発のスタンダードです。

11. 「小さな成功体験」を積み重ねる

“完了した”という経験が次の原動力になる

「詰む」状態から抜け出す最良の方法は、“成功体験”を積み上げることです。ここでいう成功とは、何も「ゲームを完成させて100万DL!」といった大きな話ではなく、「UIが完成した」「メニュー画面が動いた」「バグが一つ減った」といった、日々の小さな達成のこと。

これらを可視化して、「自分は前に進んでいる」と実感することが、次のステップへの強力なエンジンになります。たとえば、日報をNotionで書いたり、GitHubのコミットを確認したりするのも良い習慣です。

定期的な「振り返り」で自己評価を高める

進捗が見えにくくなると、不安になって手が止まりがちになります。そこでおすすめなのが、週に1回程度の“振り返りタイム”を設けること。何ができて、何ができなかったのかを整理し、次の1週間の目標を立てる。これだけで行動がグッと明確になります。

振り返りでは、「どれだけ進んだか」よりも「どれだけ取り組んだか」を重視すると、自己評価も高まりやすくなりますよ。

12. 他の開発者とのつながりを持つ

コミュニティに参加することで孤独を防ぐ

個人開発の大敵は“孤独”です。どんなにモチベーションが高くても、誰とも話さず、反応も得られない状況が続けば、いずれ心が疲れてきます。そんな時こそ、同じように開発を頑張っている仲間の存在が大きな支えになります。

TwitterやDiscord、note、YouTubeなどには、インディー開発者が集うコミュニティが多く存在しています。そうした場所に参加して、雑談や開発日記を共有するだけでも、「自分だけじゃない」という安心感が得られます。

開発中の悩みやアイデアを共有できる場がある安心感

開発中のバグ、仕様の悩み、完成イメージの相談など、自分一人では煮詰まってしまう問題も、誰かに話すことであっさり解決することがあります。また、自分の発信に反応が返ってくるだけでも、次の作業に進む活力になります。

「共感」「助言」「応援」——この3つが得られる場所を一つでも見つけておくことが、個人開発における心のセーフティネットとなります。

13. リリース前の不安との付き合い方

「出すこと」自体に価値がある

ゲームが完成間近になると、急に不安が襲ってきます。「本当にこれで大丈夫?」「バグがあったらどうしよう」「全然面白くなかったら?」そんな気持ちが強くなって、最後の最後で公開ボタンを押せなくなる人も少なくありません。

でも、大切なのは「リリースすること自体に意味がある」という認識を持つこと。完璧じゃなくても、まず出してみる。そこで得た反応こそが、次につながる最大の財産になります。

想定通りに行かなくても“次”がある安心感を持つ

リリースがうまくいかないこともあります。レビューがつかない、ダウンロード数が伸びない、厳しいコメントが来る…そんな時もあります。でも、それで終わりじゃない。“1本出した”という経験は、次の作品で大きな力を発揮します。

開発者としてのステップは、1本目からすでに始まっている。その積み重ねが、あなたを確実に成長させてくれます。

14. 失敗から学ぶという視点

“詰んだ経験”も宝になる

どれだけ準備をしていても、思うように進まないことは必ずあります。でも、それは失敗ではありません。むしろ、「なぜ詰んだのか」を振り返ることで、自分に必要な改善点や新たな視点を得ることができます。

たとえば、「タスクを詰め込みすぎた」「一人で抱え込みすぎた」「途中で方向性がブレた」など、原因を冷静に分析しておけば、次はもっとスムーズに進めることができるんです。

記録に残すことで次に活かす

開発中の失敗や反省点を、日記やブログ、SNSなどに残しておくことを強くおすすめします。他人からの共感やフィードバックも得られ、自分自身の学びにもつながります。

「自分はこうして乗り越えた」「これは次回やめよう」——そんな“自分だけの教訓集”が増えていくことが、何よりも確かな成長の証です。

15. 最後に:開発完走の本当の価値とは?

完成したものが「自分の証明」になる

どんなに小さくても、未完成でも、あなたが最後まで手を動かして仕上げたゲームには、他の誰にも真似できない“価値”があります。それは努力の証であり、創造の成果であり、あなた自身の可能性を示す名刺のようなものです。

「やり切った」という事実は、自信にもつながりますし、次の挑戦への力にもなります。一度“最後まで作りきる”という経験をした人は、確実に次のゲーム制作が変わります。

インディー開発は、自己表現の最高の舞台

大手にはできない、あなたにしか作れない世界観やアイデアを、ゲームという形で表現できるのがインディー開発の魅力。小さな一歩かもしれないけど、それは確実に前進です。

「やることが多すぎて詰む」ことはある。でも、それを乗り越えてこそ、ほんとうの開発者になれる。焦らず、諦めず、自分のペースで“完成”を目指していきましょう。

結論

小規模ゲーム開発は、多くの壁にぶつかる旅です。やることが多すぎて「詰んだ」と感じる瞬間もあるでしょう。でも、それを“乗り越える術”は確かに存在します。完璧を捨て、タスクを整理し、小さく回し、SNSでつながり、失敗も学びに変える。そうして一歩一歩進んでいけば、かならず“完成”というゴールにたどり着けます。

だからこそ、自分だけのペースで、無理せず、でも諦めず、開発を続けていきましょう。それが未来のあなた自身を作る、最良の選択です。

よくある質問(FAQs)

Q1:ゲーム制作で“詰んだ”とき、まず何をすればいいですか?

A:まずは深呼吸して、自分の現在位置を確認しましょう。全タスクを紙に書き出し、優先順位をつけることから始めるのが効果的です。

Q2:途中で飽きてしまうことがあります。どうすれば続けられますか?

A:モチベーション維持には「小さな成功体験」を積み上げることと、「人に見せる(SNS投稿など)」ことが有効です。

Q3:タスクが膨れ上がって管理できません。どうしたら?

A:NotionやTrelloなどのツールを使って、タスクを分類・可視化し、今日やるべきことだけを明確にしましょう。

Q4:公開前の不安が強くて動けません。対策は?

A:「出すことに意味がある」と考えましょう。完璧でなくてもリリースすることで、フィードバックや経験を得られます。

Q5:モチベがゼロになったときの対処法は?

A:いったん離れて休憩したり、別の小さなプロジェクトで気分転換を図るのが効果的です。

コメント